关于政务信息化购买服务的趋势

近年来的政务服务建设从自行建设到“管运分离”的购买服务,下一步会怎么发展呢?从对核心业务与数据的掌控出发,培育竞争市场、完善契约制度、倾向国有企业、保留技术专家与数据分类分级都可能是下一步的重点工作。

广东在2017年提出“管运分离”的数字政府建设管理机制,信息化工作由工程建设转向购买服务,但其实在此之前,由于编制缩减、财政预算与专业技术方面的压力,购买服务或说外包已经成为一种趋势。

有时候进行数字政府内涵解读工作,但凡提及“管运分离”,我一般会以战略管理的案例来举例:寻找并构建核心竞争力是企业获得长期竞争优势的关键,所以化妆品公司不要亲自生产瓶子,汽车制造商不要亲自生产轮胎,软件应用开发商一般也不需要自行开发数据库或中间件,自行开发的操作系统,能比微软、苹果、中标麒麟或统信做得更好?不太可能,所以从经营效益上考虑,企业就会把一些辅助性工作外包出去,比如非核心组件开发、现场实施与数据梳理工作等,甚至直接购买灵活用工的外包人员。

作为一个组织,政府同样也要回归它的职能,把行政管理作为核心竞争力,因此也会逐步把非核心工作逐步外包,比如从清洁工编制到保洁服务,从保卫编制到部分安保服务,从司机编制到第三方出行服务,以及信息化工作从自行建设运维到逐渐外包等。

政务信息化购买服务的最初目的,是想把一些技术难度较大、专业要求较高或者工作较繁琐的工作环节外包出去,以减轻信息化部门的工作压力,从而着力于其他更重要的工作。但是这样的剥离方式有点像俄罗斯套娃,也就说,你拿掉最大的那个,剩下的一堆娃里面,还会有一个最大的。于是机房和网络设备等基础设施的建设运维逐步外包发展到现在直接购买云计算服务,再把应用系统的建设、日常运维招标解决,然后把一些业务运营工作也逐步购买第三方服务。最后,信息化工作从中长期规划、业务分析、设施建设、系统开发运维、数据治理直到业务运营,基本都是购买服务的了。

当然,这里也还有着很多其他原因,一是互联网兴起导致的体制内信息化人才流失,尤其进入4G时代后,IT行业的机制与待遇都对他们造成了巨大的诱惑,所以一些能力较强的工程师就会迅速找到自己的定位。二是信息化服务领域的迅猛发展,从云计算、存储、运维到运营都有着大大小小的服务厂商,而且物美价廉,这使得以市场化机制解决信息化需求成为政府改革与管理的创新趋势。三可能部分部门尤其偏远地区的部门信息化能力跟不上业务发展需求,只能选择外包。

因此,IT外包逐步就将政务信息化由自行投资开发运维的模式,转变为以政府管理为主导、市场多元化参与的模式,政府与企业逐步形成了“政企合作”的伙伴关系。事实上,外包服务确实属于政务信息化的重大管理创新举措,一是专业的人干专业的事,效率高;二是相对于体制内的供养成本而言,人力成本低;三是相对原来的体制内信息化人员而言,用工灵活。

但事情总是有两面性的。就像经常点外卖的话厨艺就会逐渐生疏一样,信息化外包难免也会导致部门信息工作空心化。本来部门的信息化编制就越来越少,即使现存人员编制基本也只是负责行政管理、业务协调或项目推进工作。在十多年前做项目时,甲方还经常和我们一起讨论需求与技术,现在相对来说就少一些了,甚至在很多专家评审中,甲方如果不带上方案编制单位的话都不知道要怎么介绍项目方案,而方案编制单位因为不了解业务,写出来的方案基本上不具价值,一些近千页的方案除了概念堆砌与功能点拆解外,居然完全没有业务相关的的内容,比如业务需求、业务流程或者解决了什么业务问题等,解决方案总得解决一些什么问题吧?也没看出来,完全不知所云。

有些部门非但不关心技术,连带预算都已经不太上心,有财政部门的朋友就曾经抱怨过:个别单位现在对自家信息化项目和预算已经完全不上心,连项目方案带预算全让乙方来做,觉得反正项目要交给他们去做的,预算能写多少看他们本事,反正能批下来就行。其实就是对项目的不负责任。

所以,部门脱离信息化业务太久,这些问题就会引起关注,比如审计部门可能会关心,在单一供应商的场景下,如何避免被厂商绑架?如果连核心业务的运营都能外包,如何确保其中的核心数据与敏感信息安全?

尤其第二个问题,并不是一个小问题。随着大数据时代的到来,尤其2020年中共中央国务院《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》的发布,将数据和土地、人力、资本、技术并列为五大生产要素之一,从国家层面指出了数据这个新型生产要素的价值,数据的资源整合、开放共享、价值提升与安全防护突然就成为了信息化工作的核心。

但是,当我们回首政务信息化工作时,会发现从最基础的信息化基础设施、网络,到业务应用的架构、系统,到业务的运营、分析,以及数据,似乎不在自己的掌控中了,尤其是大型供应商,如果突然全部撤场,有没有人能够全部顶上?

所以,如何保障对业务、系统与数据的掌控,就成为了政务信息化市场化后的一个新的课题。

但既然是市场化,那就是两厢情愿的事,只受法律法规和民事合同约束,可能有时候对不讲理的乙方无法形成太大的约束,最多就是扣合同尾款、采购拉黑、下次不合作。但系统和数据都在对方手上的话,这些约束还不太好执行。

因此,考虑如何更好约束乙方,就成为了掌控政务信息化业务、系统与数据的关键。

一是培育一个更加有活力、竞争充分的信息化供应市场,竞争会带来创新,潜在供应商数量增多有助于甲方获得更大议价权;二是以法律法规制度来完善市场契约制度,如通过《国家秘密法》《数据安全法》《个人隐私保护法》《合同法》与配套制度等规范市场行为,提升违约成本;三是在核心的基础设施建设与数据治理工作中,更多选择国有企业来提供服务,一定程度上保障业务与数据的安全。

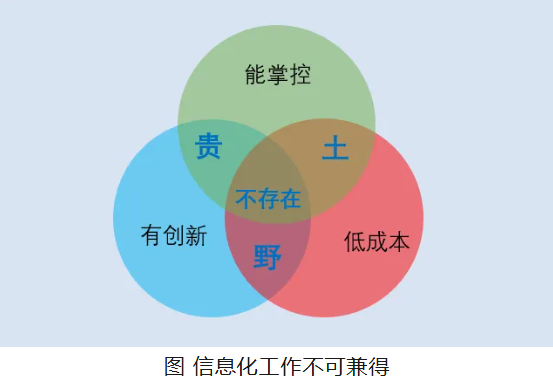

但是第三点,会不会又回到最初的起点呢?这也值得探讨。因为信息化工作是不能“既要……也要……”的,如果既要有掌控权又能创新,那一定成本高昂(比如一些需要第三方专家参与的技术攻坚项目);如果既想掌控它又想低成本,那最后就会因循守旧逐步落后,因为专业人士的成本不会低(之前的体制内信息化自行开发运维机制);如果想通过市场化专业化来解决成本与创新,那么这个只受法律与民事合同约束的交易,一般就不太能全面掌控。

但不管如何,如何保证信息化支撑提升行政效率的同时,保障政府对关键业务与数据的主导权?这又引出另外一个问题:体制内要不要保留信息化专家?

因为,如果没有技术专家,不能很好识别网络、系统、数据、安全等关键工作环节,无法定位故障或事故的大体原因,无法判断第三方评估报告的正确性,那么即使外包管理再规范,是否也会存在一定隐患呢?

对于这一点,个人是倾向于至少要有一些专业人员的。信息化购买服务其实也是行业逐步规范化的过程,这些年来,一是硬件逐渐与软件解耦,硬件设施逐步池化、标准化,云计算代替了自建机房;二是应用逐渐与数据解耦(或至少是这个发展趋势),辅以数据隐私保护与加密措施,系统建设运维外包也已经不是太大的问题;三是数据分级分类管理,核心的数据,敏感的信息,应当区分对待,而且由部门而非第三方服务人员来处理。

总结一下,为保障政府对关键业务与数据的主导权,一是培育一个竞争更加充分的市场,二是进一步完善市场契约制度,三是在关键业务与数据治理上可能更多选择由国有企业承担,四是政府应当拥有一些体制内的技术专家,五是随着系统与数据的解耦,数据分级分类或成为下一步重点工作。

鄂公网安备42018502007532号

鄂公网安备42018502007532号